Панфилово — село Муромского района Владимирской области Российской Федерации, входит в состав Ковардицкого сельского поселения.

Село расположено на левом берегу Оки в 17 километрах на юг от Мурома.

До революции крупное село Карачаровской волости Муромского уезда.

В годы Советской власти центр Панфиловского сельсовета, центральная усадьба колхоза «Панфиловский».

Численность населения: в 1859 г. – 1785 чел., в 1897 г. – 2157 чел., в 1905 г. – 1875 чел., в 1926 г. – 2279 чел., в 2002 г. – 1626 чел., в 2010 г. – 1654 чел. (766 муж. и 888 жен.), в 2012 г. – 1727 чел.

Река Илевна

Cтоянка (неолит) расположена к востоку от северной окраины села, левый берег р. Илевна (левый приток р. Ока) близ ее устья. Исследовано (В.А. Городцов, 1924 г.; Е.И. Горюнова, 1946 г.; И.К. Цветкова, 1950) ок. 500 кв. м. Культурный слой сильно гумусирован, различной формы и имеет мощность до 1 м., позднего этапа развития волосовской культуры.

В.П. Третьяковым отмечено наличие в керамическом комплексе памятника и более ранней волосовской керамики. Керамика лепная, проимущественно с растительными примесями в глиняном тесте, круглодонная, с уплощенным дном и плоскодонная, нередко с выраженной шейкой, прямыми или несколько отогнутыми наружу Г-образными и Т-образными венчиками, с нерегулярным орнаментом из оттисков гребенчатого и других штампов, ямчатых вдавлений различной формы и т.п., позднего этапа Волосовской культуры. В.П. Третьяковым отмечено наличие в керамическом комплексе памятника и более ранней волосовской керамики.

Ко времени землянок относится и небольшая мастерская кремневх орудий, откртую недалеко от очага и землянки. Мастерская содержала большое количество осколков кремня и два кремневх нуклеуса, определенно указвающих на местную выработку кремневых орудий. Многочисленны кремневые изделия, также характерные для Волосовской культуры (3500-2200-1500 гг. до н.э.). Это наконечники копий, дротиков и стрел (среди последних - черешковые и с усеченным основанием, под-треугольной формы), скребки, скобели, проколки, сверла, топоры, тесла, фигурные кремни и др. Найдены сланцевые долота и тесла, а также костяные орудия. При раскопках В.А. Городцова обнаружены бронзовые тесло, спираль, обломок предмета, назначение которого определить не удалось. По данным спектрального анализа, тесло с Панфиловской стоянки изготовлено из металла, характерного для Фатьяновской культуры (Черных Е.Н. 1966). Это говорит о контактах фатьяновцев с носителями Волосовской культуры (Гурина Н.Н. 1961; Третьяков П.Н. 1966. С. 88).

Среди остеологического материала из раскопок В.А. Городцова, кроме костей диких животных, выделены кости предположительно домашней свиньи.

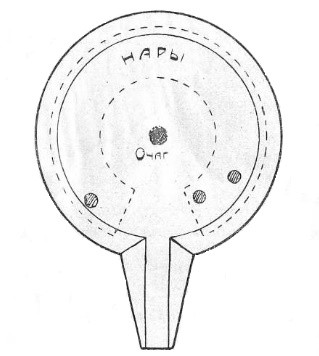

Цельная землянка имела круглую форму диаметром в 10,81 м., а глубиной, ниже поверхности культурного слоя, в 160 см. Бока землянки круты. Со стороны реки в землянку вел входной коридор, имевший в длину 4,65 м., в ширину по низу 108 см., а по верху 3,22 м.

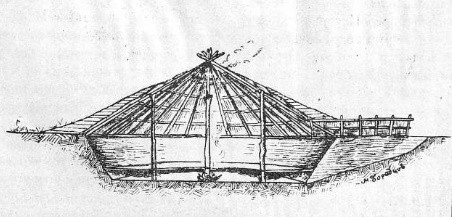

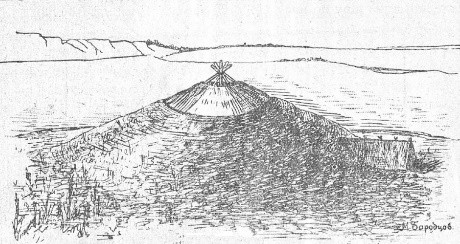

Пол коридора был покат снаружи к полу землянки. В середине землянки находился очажный костер без всяких ограждений, от которого сохранилось много угля и золы. От крыши землянки остатков не сохранилось, но можно полагать, что она была конической и состояла из крупнх бревен, снаружи обложенных хворостом или травой и затем обсыпанных более, чем наполовину высоты, землей.

Наружным видом такая землянка должна была походить на землянки некоторых жителей северо-восточной Сибири и эскимосов северо-западной Америки. Она была также похожа на неолитическую землянку Волосовской стоянки, расположенной в 20-ти км. от Панфиловской, но Волосовская землянка имела меньше размер и была без длинного коридорного входа.

Размер землянки указывают на значительное число ее обитателей. Можно заключить, что в ней жило от 20 до 25 человек. Наряду с людьми жили и собаки. Всего землянок на стоянке было не менее трех.

Изучены остатки полуземляночных жилищ округлой (в раскопах В.А. Городцова) и подчетырехугольной (в раскопах Е.И. Горюновой) формы. Последние соединялись друг с другом коридорообразными, углубленными в землю переходами. На полу жилищ обнаружены очажные ямы и кострища.

Вне землянок открыто три очага. Все они представляли вид круглых котлообразных углублений около 145 см. в диаметре и 50 см. глубины. В одном из них, на дне, найдена каменная плитка. В другом – два куска железной руды, использованных, очевидно, не как руда, а как простые камни. Днища всех очагов одинаково бли покрыты черным углистым слоем и золой, содержащим разбитые или целые кости животных, обломки посуды и каменные орудия в целом и обломочном виде. Можно полагать, что ими пользовались обитатели землянок в более теплое время года, когда не требовалось отапливать жилища.

При раскопках В.А. Городцова над одной из очажных ям рядом с жилищем найдены остатки погребения - лежавшие в беспорядке кости человека. Е.И. Горюновой на полу одного из раскопанных ею жилищ, рядом с кострищем, обнаружено еще одно погребение - скелет человека, положенного ничком, с руками, уложенными под таз, головой на северо-восток. Оба погребения стратиграфически относятся ко времени существования стоянки.

Панфиловская стоянка является одним из наиболее поздних памятников Волосовской культуры Волго-Окского междуречья, датируется О.Н. Бадером временем ок. XV в. до н.э.

/Городцов В.Л. 1925; Горюнова Е.И. 1961./

Прекращение существования Волосовской культуры принято рассматривать как результат расселения на ее территории пришлых разнокультурных племен бронзового века и смешения местных и пришлых групп населения.

По местным преданиям, некогда сюда явилось племя "панфила” (этнографы признают его за племя азиатского происхождения на том основании, что их звали "киргизы” даже в ХХ в.; они еще в историческое время жили в селе Панфилово). Около 479 г. (если пересчитать цифры, приводимые в народных легендах на современное счисление) к ним из Азии присоединился некто Карачай, давший название деревни Карачарово. Интересно, что какое-то рациональное зерно в легенде есть, поскольку рудиментарная вражда между потомками "этносов” Панфила, Карачи и Мурома существовала до ХХ в.: тут и драки "стенка на стенку”, и устойчивое именование жителей Карачарово "куркулями”. "Куркуль” – это, вообще говоря, человек, который ценит богатство превыше всего. Но то – позднее толкование, мол, жители Карачарова "слишком богатые”. На деле – слово восточного происхождения, и его первоначальный смысл можно реконструировать из древнебулгарского, может быть, как "кара-кул”, то есть "черный всадник” (кул”=”запрягать”).

В XI — XII веках дремучие леса окского побережья населяли мордовские племена, но вскоре здесь стали селиться и славяне.

Селище Панфилово (X-XIII вв.), по данным И.П. Богатова 1940-х гг., расположено у южной окраины села, на левом берегу р. Илевна (левый приток р. Оки). На пашне найдены обломки лепной, возможно, муромской, и гончарной древнерусской керамики (Горюнов Е.И. 1961. С. 254, 264; Арх. Муромского музея: № 169).

Вид на село Панфилово со стороны реки Илевна

Река Илевна

Устье р. Илевны

Устье р. Илевны

Река Ока

По легенде, рассказанной старожилами, в те давние времена, в 1556 г. на левом берегу Оки на высоком бугре располагался постоялый двор, владельцем которого был богатый человек. Он пере-возил людей с одного берега на другой. Здесь начали селиться люди. Место было удобное, безопасное. С севера на юг – глубокие овраги, а с запада жители в последствии оградились частоколом. Расселились люди своеобразно. Недалеко от трактира был родник, там была построена часовенка, здесь селились люди победней. Владельца трактира звали Панфилом. Отсюда и название села.

Случившийся в Панфилове в 1609 году чумной мор был остановлен благодаря крестному ходу, совершенному крестьянами села. В память об этом событии был установлен «оброчный день» — девятая пятница после Пасхи.

По писцовым книгам 1629-30 гг. значится, что село Панфилово дано князю Юрию Янушевичу Сулешову «за Московское осадное сиденье в королевичев приход под Москву».

В 1680 г. село значится вотчиной князя Михаила Черкасского.

В 1702 г. село было пожаловано Петром 1 стольнику Якову Богданову.

В середине ХVIII в. это уже вотчина одного из крупнейших землевладельцев графа Петра Борисовича Шереметьева.

В 1774 г. Панфилово переходит во владение графа Алексея Кирилловича Разумовского. А он отдает село за своей дочерью Екатериной, когда та в 1811 г. выходит замуж за Сергея Семеновича Уварова.

Село Панфилово, при впадении реки Илемны в р. Оку, находится в 127-ми верстах от губернского города и в 6-ти от уездного.

Близ с. Панфилово – выход бурого железняка, кустарная добыча железной руды здесь продолжалась до XIX в. включительно.

В 1722-24 годах основан был первый чугунно-плавильный завод в пустоше «Колпинка» (на берегу р. Илевны, напротив Панфиловской стоянки).

Об этом заводе еще в «топографическом описании Владим. губ. 1760 года» говорится:

«Рудный железный Колпинский завод состоит близ с. Панфилова на речке Колпинке, расстоянием в 7 верстах от города. На оном уготовляется чугунная плавка, из которой производится железные и разные чугунные мастерства. Заведен сей завод в 1722-24 годах и находится во владении графа П. Б. Шереметьева»...

Но уже академик Лепехин, описывая свое путешествие в 1768 году, сообщает, что, «не доезжая Мурома 4 верст, (он) наехал на оставленные железные заводы напротив Карачарова, принадлежащие его сиятельству графу Шереметьеву, на которых как за умалением леса, так и пресекшейся руды более не работают»...

В 1813 г. завод (под именем «Колпинка завод») заново переоборудуется новым владельцем, графом С.С. Уваровым. Вторично Колпинский завод был пущен графом Уваровым при 36 рабочих и 28 рудокопах 29 июня 1852 года. Затем в 1855 году при заводе была устроена чугунно-литейная, а в 1857 г. — вторая домна.

Фрагмент карты Менде Владимирской губернии 1850 года

На Колпинку древесный уголь, на котором производилась выплавка чугуна, доставлялся близлежащей около завода Карачаровской вотчиной Уварова.

Последняя доставляла на завод угля в 1852-57 г. по 51950 чтв. в год, а в 1858-61 гг. (несмотря на то, что была пущена 2-я домна) — по 79791 чтв. тоже ежегодно.

Вследствие этого с 1858 по 1860 год первая домна стояла 18 месяцев 29 дней, вторая домна — 15 мес. 13 дней, а обе вместе 34 месяца 12 дней, то есть постройка второй домны оказалась пустой тратой капитала.

Но вотчина не только не сумела поставлять уголь в достаточном количестве, она к тому же с каждым годом доставляла его все худшего. Однако это не мешало правлению вотчины вздувать цены на уголь с каждым годом: так, в 1851 г. кубический аршин угля подвозился к заводу по 19 ¼ к., в 1852-57 гг. по 30 к., в 1858 г. — по 27 к., в октябре 1858 г. по 30 к., с ноября 1858 г. — по 37 к., а с октября 1859 г. — по 45 к.

Из переписки, сохранившейся в делах вотчины, прекрасно видно, почему это повышение происходило. 27 февраля 1860 года некто Черноголовкин сообщал главноуправлению имениями Уварова результаты своего обследования заготовок угля:

«Заготовка и отправка угля происходила хаотично... Выходы угля достигали до 6 ящиков с сажени. В 1857 г. из отправленных водой 12426 ящиков на завод было сдано 9433 ящ., а почти на 3000 ящиков не сохранилось даже книжек об отпуске и приеме угля на пристани... Обжиг углей производился подрядчиками без должного за ними присмотра, а потому каждый из них торопился только обжигом, вовсе не заботясь о хороших выходах угля. Записывались ящики на приход без проверки, по одному только показанию подрядчиков, сначала по 12, потом по 11 и по 10 ящиков из куб. сажени дров, отчего составился огромный (в 30000 ящ.) недостаток угля».

Естественно, что при таком хаотическом ведении хозяйства, уголь все дорожал, а вместе с ним поднимался в цене и чугун, выплавляемый заводом. Уже в 1857 г. управляющий заводом Сабатье писал главноуправлению:

«Домны, постройки и машины наши одобряют против заводов, которые окружают нас — Шепелевских, Карамзина и Баташевых. Цена руды у нас пониже на 2 коп. И все-таки, не говоря о сибирских заводах, стоимость чугуна у Мальцева 28 коп. пуд, у Карамзина 27 к., у Баташевых — 32 к., у Шепелевых — 41 ½ к., а у нас 45 к. (без процентов, начисляющихся на основной капитал)».

Кроме того, задержка в доставке угля срывала всю коммерческую деятельность завода: брался заказ, но из-за отсутствия угля договор в срок не выполнялся и завод навсегда лишался своих заказчиков.

Сабатье в одном из своих докладов приводит целый ряд подобных случаев.

«В 1856 и 1857 годах,- пишет он, дом Борковых заподрядил у нас большую часть чугуна и принял от завода до 195 тысяч пудов. В это время явился другой покупатель — Пастухов и возможно было бы возвысить порядочную цену на чугун. Но этому случаю завод законтрактовал 25 ноября 1858 года с Пастуховым на 30 тыс. по 49 к., 29 ноября 1858 г. еще на 20 тыс. — по 50 к. и 18 сентября 1859 г. еще на 107 тыс. пудов по 56 к. за пуд. С хорошим углем обе домны выплавили бы весь заказ в 8 месяцев. По первый отпуск в 30 тыс. был начат 10 февраля I860 г. и копчен был только 20 февраля 1861 г. Второй отпуск в 20 тыс. пудов начат 20 февраля 1861 г. и копчен 9 июля 1861 г. И Пастухов, чтобы получить 50 тыс. пудов чугуна ждал 2 года и 7 месяцев со дня подписания контрактов. Я думал, что он будет отказываться от подряда в 107 тысяч пудов или попросит снизить цену, но ничего. И только потому, что у нас остановились домны и даже на заводе не было 107 тыс. пудов чугуна, мы с обоюдного согласия нарушили контракт Пастухов принял 45 тыс. чугуна по 50 к. за пуд».

Другой, еще более характерный случай это — контракт с Саратовской жел. дорогой, у которой заводом 6 марта 1861 г. был взят заказ на 10 тыс. пудов литья по 1 руб. 25 коп. Но завод не получил дров для сушки форм и заказ оказалось выполнить невозможным. О результатах этого Сабатье пишет:

«Я придрался к случаю, что 13 апреля у нас на заводе произошли небольшие волнения рабочих и написал правлению дороги, что заказ не может быть выполнен так как по случаю освобождения крестьян, рабочие забастовали. 23 мая правление изъявило согласие на разрушение контракта, но указало, что подряд, если была бы охота, можно было выполнить и что на будущее время от них не нужно ожидать работы».

В конце концов подобное «хозяйствование» привело к тому, что Уварову оказалось более выгодным сдать завод в аренду. В 1861 году Колпинка снова была остановлена.

В 1863 году ее пустил в ход купец Колобаев, арендовавший этот завод у Уварова за 9600 руб. в год и сверх того плативший по 1 коп. за пуд руды в земле.

За 10 лет самостоятельного хозяйствования Уваров получил с завода чистого барыша 7959 р. 63 ¾ к., тогда как арендная плата давала ему по 9600-10000 руб. ежегодно, не считая сумм выручаемых за руду (по 1 коп. с пуда руды в земле).

19-го февраля 1864 года в главное управление имениями Уварова некто Головичев сообщил, что «Николаевская железная дорога нуждается в рельсах, цены на которые очень возвысились за границей. Правительство желает во что бы то ни стало развить производство этого дела в России, как в виду огромной важности их для России, так и в виду могущих быть военных действий. Предложение было делано уральским заводчикам, но они из-за затруднений в перевозке отказались … И теперь цена зависит совершенно от лица, которое согласится взять это дело на себя ... Я думаю, что если граф обратился бы к царю, то ему представили бы подряд и без залогов ...» Само собою разумеется, что Уваров и Колобаев не преминули использовать это выгодное положение и 5-го декабря 1865 года железо-делательный завод при Колпинке был уже в действии, а 14-го декабря на полном ходу.

В 1876 году Колобаев умер, жена же его от аренды отказалась. Нового арендатора (Торговый дом В. М. Ковригина) нашли только в 1883 году, при чем сумма аренды была увеличена до 10 тысяч руб. в год.

Характеристика Колпинского завода дана была в 1877 г. специалистом, обследовавшим его по поручению одного из лиц, предполагавших завод взять в аренду:

«Завод состоит из двух домн, одной вагранки и железо-делательного завода, на котором производится выделка только полосного железа разных сортов. На заводе ежегодно плавится до 500 тысяч пудов руды и выделывается до 150 тысяч пудов железа. Сила его без постройки новой домны может быть доведена до 200 тысяч пудов железа. Руда находится при самом заводе и дает от 42 до 50 % чугуна. Кроме того большие ее залежи находятся в Карачаровской лесной даче на расстоянии 15-20 верст, так что в этом отношении завод может быть обеспечен на весьма долгое время. Для полного действия завода требуется ежегодно топлива в виде угля и дров до 8 тыс. куб. саж. древесной массы. Более половины этого количества может быть доставлено из дач владельцев, остальное из соседних казенных и частных дач. Наконец, в последнее время, из этой местности вводят на заводах употребление торфа, которого в дачах владельца огромные залежи. Местность чрезвычайно удобная для сбыта изделий. Благодаря высокому качеству руды железо, выделываемое Колпинкой, ценят в торговле наряду с лучшими сортами Сибирского железа. В сравнении же с железом местных заводов (Шепелевых и Баташевых) оно покупается всегда дороже 20-ю и более копейками за пуд… В отношении рабочих людей и мастеровых и чернорабочих завод можно сказать вполне обеспечен, так как население с давних пор приучено к заводским работам. При том он находится подле большого села Панфилова, которого население, состоящее из 800 слишком ревизких душ, главным образом, кормится от этого завода».

В 1884 году Колпинка была передана Ковригиным Т-ву Московского металлического завода, которое и арендовало ее до 1901 года.

В 1890 г. на заводе было 4 паровых машины, 106 сил; 6 паровых котла; освещение керосином; 192 рабочих муж. пола; приемный покой на 2 кровати; рабочие живут на квартирах в деревнях. Промышленный кризис начала XX века нанес металлургии округа сильный удар: Колпинка и ряд других заводов закрылись.

Арендаторы же, как водится, больше заботятся о большем использовании оборудования, а не об его усовершенствовании. И чуть что им становится невыгодным, они тотчас же бросают эксплуатацию арендуемых заводов.

Так случилось и с Колпинкой во время металлургического кризиса: арендовавшее в то время этот завод т-во Московск. металлическ. завода, платившее Уварову ежегодную аренду в 10 тыс. руб., в 1901 г. бросило завод, сочтя для себя невыгодным его эксплуатацию в условиях кризиса. В 1901 году завод был закрыт, а затем разрушен до основания.

До революции крупное село, входило в состав Карачаровской волости Муромского уезда.

Население с. Панфилова: в 1859 г. — 1785 чел., в 1897 г. — 2157 чел.

Села: Зяблицкий Погост, Карачарово, Панфилово и др. Муромского уезда, доставляли в отдаленные места хорошие огуречные семена.

Было в селе трактирное заведение купца Василия Петровича Суздальцева первого разряда. Годовой налоговый сбор с заведения равнялся 60-ти рублям.

Имелась в селе мелочная лавка, хозяином которой был крестьянин Иван Алексеевич Ядров. С 1-го января 1892 г. уничтожено трактирное заведение крестьянина с. Панфилова Ивана Алексеев Ядрова, а также уничтожено трактирное заведение крестьянина с. Панфилова Осипа Алексеев Ядрова.

В селе имелся каменный склад для рыбы крестьянина Егора Львовича Улитина, которые были уничтожены за недоимки в 1895 г.

Крестьянская сельская община должна была на свои деньги содержать важнейшие хозяйственные объекты, одним из которых был мост через р. Илевну. «Крестьяне устраивали мост для собственных хозяйственных надобностей, переезда на луга и прогона скота. Но провоз по этой дороге весьма большой: идут заводские грузы, одноконная и двухконная почты из г. Мурома на завод Выксу и обратно». Поэтому Муромская уездная земская управа предлагает установить «таксу с проезжающих и проходящих по мосту через р. Илевну у села Панфилово».

«Кустарное дело. Панфиловская кустарная артель получила предложение oт четырех химических заводов изготовить 300 тыс. корзин для бутылей» («Муромский край», 1-го июля 1914).

В селе существовал фельдшерский пункт, которым в 1895 г. заведовал старший врач Муромской земской больнице В.А. Заорский. За свою работу он получал 45 рублей.

Постановлением уездного земского собрания 29 сентября 1904 года фельдшерские пункты из с. Панфилова и с. Варежа переведены в селения Клин и Поздняково. Крестьяне Карачаровской волости в январе 1904 г. возбудили ходатайство об открытии в с. Панфилове фельдшерского пункта, оно докладывалось управой земскому собранию в чрезвычайном заседании 8 марта 1905 г., и собрание оставило этот вопрос открытым до очередной сессии. Затем поступили в управу 4 мая прошение уполномоченного с. Карачарова Н.Е. Зубова, А.И. Фанталова и М.В. Рупина и 5-го сентября приговор Карачаровского волостного схода по тому же предмету. В ноябре 1906 г. крестьяне представили губернатору вновь ходатайство об открытии в с. Панфилове фельдшерского пункта, который губернатор передал в уездную управу. В этом приговоре вместе с просьбой крестьяне выразили, что если просьба их не будет удовлетворена, то они определили: уездные земские сборы более не платить.

Фельдшерско-акушерский пункт

Дом Нулиных был построен в начале ХХ века, но жить в нем хозяину не довелось, гранула революция. Сейчас в этом доме находится ФАП.

В 1912 г. вырыты колодцы в селениях: Панфилове, Делове, Малом Окулове и Новошине.

Корзиночная мастерская

С 26 мая мастер мастерской села Благовещенского был направлен в с. Панфилово, Муромского уезда, для обучения более искусному плетению местных кустарей. Несмотря на сравнительно неудобное для занятий время число посещавших мастера кустарей было от 8 до 11, при чем эти лица за 3 недели работы сумели усовершенствоваться в плетении корзин и обучиться приемам работы, до сих пор им не известным. Проявленный интерес искусному корзиноплетению как со стороны занимающихся под руководством мастера, так равно и остальных крестьян, которые в большинстве своем заняты в с. Панфилове черным корзиноплетением, побудил попечительный совет возбудить вопрос о переводе мастерской из села Благовещенского в с. Панфилово.

Крестьяне с. Панфилова составили приговор, чтобы мастерская была у них открыта с осени текущего года (1913), для которой они представили в распоряжение земства бесплатное общественное помещение на 3 года…

Губернская и уездная управа с общего согласия перевод мастерской признали целесообразным, тем более, что мастерская, пробыв в с. Благовещенском 1.5 года, смогла приготовить группу лиц для плетения наиболее ходовых на рынке изделий.

Перевод мастерской был произведен в первых числах 1913-го года. В широком масштабе по мнению попечительного совета деятельность мастерской может развиться в с. Панфилове по той простой причине, что там промысел корзиноплетения является старым и требуется лишь его усовершенствование и поддержка. Мастерская с осени будет занята работой не только среди подростков, но и среди взрослых кустарей, снабжая их соответствующими указаниями и исполняя по мере имеющихся в ее распоряжении сил и средств функции по сбыту изделий и снабжению кустарей нужным им материалом.

Учебная мастерская Муромского уезда участвовала своими изделиями на Владимирской выставке кустарных изделий (1912) и всероссийской выставках. На последней изделия мастерской попали в конкурс и мастерская была награждена бронзовой медалью. Все почти доставленные изделия в Петербург были проданы. Всего в Петербурге было продано изделий на сумму 64 руб. 25 коп.»

Деятельность мастерской за 1914 год по 1-е октября выразилась в обучении 14 учеников, принятых в сентябре 1913 г. Работы производились по плетению корзин, изделий из колотого прута и простейшей мебели.

Осенью 1914 года число учеников возросло до 19 человек. Мастер Я.Н. Балашов возбудил вопрос о трудности руководства всеми учениками ввиду большого их числа. Временно вопрос этот решен в том смысле, чтобы из числа опытных, хорошо работающих учеников, назначались в помощь мастеру руководителю особые дежурные, которые могли бы оказывать некоторое содействие ученикам. Вопрос о вознаграждении учеников решен таким образом: ученики пробывшие учебный год с 15 сентября по 6 мая будут получать стоимость своей работы за вычетом стоимости материала и 15 % в пользу мастерской. Означенная выдача, предусмотренная уставом мастерской, безусловно необходима чтобы заинтересовать старших учеников в правильном посещении мастерской. Чтобы не было злоупотреблений со стороны учеников в стремлении сработать как можно больше изделий в ущерб их доброкачественности, мастеру даны указания, чтобы он работу менее удовлетворительных изделий, если такие будут, оценивал ниже.

В течение лета был большой пожар в с. Панфилове, но, благодаря принятым мастером Я.Н. Балашовым мерам, общественный дом, где помещается мастерская, удалось отстоять и имущество мастерской в полной мере сохранить.

В июне 1914 года на Муромской ярмарке мастерская принимала участие своими экспонатами; это участие дало в распоряжение мастерской материал, характеризующий требование местного рынка. Более половин экспонатов было продано.

Кроме работ с учениками, мастерская занималась выдачей материала и представляла заказы кустарям. Эти операции не были в достаточной степени развиты, благодаря особенностям работы местных кустарей, занимающихся плетением из очищенного прута и малому их числу.

По Панфиловской мастерской на 1-е января 1915 г. за 1914 г. был перерасход в 73 руб. 30 коп.

Образование

В 1845 году открыта заводская школа на заводе «Колпинка» графом Уваровым, владельцем этого села и завода, бывшим тогда Министром народного просвещения. Учащихся в ней в 1896 году было 25.

Панфиловское училище, Карачаровской волости, в с. Панфилове основано обществом в 1832 г. Ближайшее училище Карачаровское в 1 в.

В 1876 г. «учащихся – 76 мальч. Учитель и законоучитель – свящ. Петр Формозов (65 руб. в год). Помощник учителя – диакон Дмитрий Григоров (36 руб. в год). Попечитель – крестьянин Алексей Козьмич Стрижов. Содержание – 101 руб. от земства. Помещается просторно в доме волостного правления».

В 1884 г. «Помещение общественное, деревянное, вместе с сельским правлением; светлое, но холодное; квартира учительнице есть; классных комнат одна — длиной 11, шириной 7, вышиной 4 арш. Учебных пособий не достаточно — на 21 р. 50 к. Библиотеки нет, кроме 10 книг. Земли нет. Законоучитель священник Иоанн Миловидов, студент Владимирской духовной семинарии, преподает с 1872 г., а в настоящем училище с 1877 г.; учительница Ольга Зефирова, имеет звание учительницы, преподает с 1876 г., а в настоящем училище с 1879 г. Попечитель крестьянин Егор Львович Улитин, пожертвовал несколько мебели. Учащихся к 1-му января 1883 г. 68 м. и 12 д. Выбыло до окончания курса по желанию родителей 12 м. и 4 д. Окончило курс со свидетельствами 4 м. Вновь поступило 11 м. и 10 д. К 1-му января 1884 г. состояло 63 м. и 18 д. Учатся все вместе. Возраст: 8-9 л. 34, 9-10 л. 15, 10—11 л. 15, 11—12 л. 11, 12—13 л. 6. Учащиеся все из с. Панфилова. Ночлежного приюта нет. Вероисповедания: православного 61 м. и 18 д., раскольн. 2 м. По сословиям: дух. 3 м. и 2 д., крест. 60 м. и 16 д. Средства: от земства 260 р., от общества 25 р.; платы за учение нет. Расходы: отопление, освещение и ремонт 25 р.; жалованье — законоучителю 40 руб., учительнице 220 руб. Посещали классы неисправно 15 уч.; меры — оставление в школе без обеда и в праздник. Прием в сентябре; поступили все неграмотными. За теснотой помещения отказа не было. Учебный год с 8-го сентября по 13-е мая. Учатся в день 5 час. и даются уроки на дома. Отделений 3. Уроков в неделю: по Закону Божию 6, по Русскому языку 12, по Славянскому языку 5, по арифметике 7. Получивших награды не было. Получившие свидетельства учились 3—4 г. Не окончившие курса учились 2 месяца — 3 г. Обозревал училище 1 раз инспектор народных училищ. Обучения ремеслам и рукоделию нет. Воскресных бесед и чтений нет» (Владимирский Земский сборник 1884. № 12. Декабрь.).

21 сентября 1905 г. Муромский уездный училищный совет уведомил уездную управу, что крестьянин с. Панфилова Федор Иванович Сосунов отказался от должности попечителя Панфиловской земской школы. Ранее этого поступил в управу приговор Панфиловского сельского общества от 15 августа 1905 г., которым крестьяне ходатайствовали перед уездным собранием о выборе в их училище попечительницей графини Прасковьи Алексеевны Уваровой.

В 1914 г. было построено новое здание для школы. Попечительницей школы была графиня П.А. Уварова. Графиня приняла на себя обязанности по снабжению школы учебниками, учебными пособиями и письменными принадлежностями.

В школе изучали русский язык, арифметику и Закон Божий, который преподавал местный священник. Ученики, окончившие 4-й класс, получали удостоверение, а успешно выдержавшие экзамен и имевшие по всем предметам оценки «5» награждались «похвальным листом». Не все дети имели возможность учиться. С раннего детства мальчики принимали участие в работах вместе с родителями и вынуждены были бросать учебу. Большинство девочек сидели с младшими братьями и сестрами и не имели возможность учиться.

В школе перед великой Октябрьской Социалистической революцией долгие годы работала Троицкая Елизавета Ивановна. С большой теплотой вспоминают о ней старожилы, которым посчастливилось учиться у неё. Она ласково, но очень требовательно относилась к ученикам, добиваясь, чтобы они хорошо учились и рассказывали, красиво писали и быстро решали задачи. Вниманием и заботой окружили свою учительницу бывшие ученики, когда она ушла на пенсию. В это же время в школе работали Маслова Мария Ивановна и Бабина Антонина Степановна.

Вместе с ростом населения росла и школа. Перед первой мировой войной она уже имела четыре класса, с которыми в две смены занимались четыре учителя.

В 1917 году произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция. Декретом советской власти церковь была отделена от государства и школа - от церкви. В школе перестали изучать Закон Божий, она стала доступной даже самым бедным, детей посещающих школу стало больше.

В 20-х гг. заведующим стал Василий Абрамович Николин. В школе появилась пионерская организация. Количество учащихся всё время увеличивалось, 2-х классных комнат не хватало, занятия стали проводиться в частном доме, в верхнем этаже здания №2 по улице Советской. Позднее занятия были перенесены в здание, где позже разместилось правление колхоза.

В 1929 году в селе возник колхоз. Активное участие в его организации приняли и учителя школы. Многие вечера они проводили на собраниях крестьян, вели протокол, выступали с рассказами о том, какая жизнь будет у крестьян в колхозе. Первые годы помогали колхозникам в организации и налаживанию учёта в работе ревизионной комиссии и в работе правления колхоза.

В 1933 году под школу было занято здание, где позже разместился магазин. Заведующим школой стал работать Попов Николай Петрович. Количество учащихся в Панфиловской начальной школе все росло, большая часть жителей села хотело учить своих детей в Панфилове, в семилетней школе. Поэтому в 1937 году приступили к строительству нового здания школы. Строительство было закончено в 1938 году. Первым директором был назначен Трушин Александр Дмитриевич. Постепенно увеличивалось количество классов, увеличивалось и количество учителей. В пятый класс стали приходить дети из соседних деревень, окончившие Миниевскую и Левашихинскую школы. В 1939 – 1940 учебном году в школе было 8 начальных классов и семь 5-х и 7-х.

Летом 1941 года началась Великая Отечественная война. Были призваны в армию учителя Блинов А.М., Левицкий В.И., Гусев В.А., Директор Трушин А.Д, был приглашен на работу в РК партии, учитель литературы Громов И.Н. – на работу в политотдел М.Т.С. Директором школы становится Капустин. С 1940 года завучем работает Зворыкина О.П., заменившая ушедшего в армию Тарасова Н.Ф., с 1942 года она - директор школы. В течение всей войны школьники принимали участие в оказании помощи воинам. Десятки концертов дали они в госпиталях г. Мурома, в воинских частях. Столько было собрано подушек, варежек, теплых вещей для воинов армии. Многие выпускники 7-го класса в трудные годы войны продолжали свою работу и учебу в средней школе. Закончили 10-ю среднюю школу: Мусев Женя, Ядрова Вера, Соколов Николай, Баранихин Александр, Орехов Алексей, Маслина Валя, Сосунова Нина, Трушина Неля. После ее окончания они продолжали учиться в вузах, по окончании стали специалистами с высшем образованием.

Панфиловская раздольная

В нашем Муромском районе

Ширь раскинута лугов,

В нем лесов широко море,

Здесь Ока-река течет.

Тут село стоит невестой

Князю городу подстать,

Мы, конечно, любим песни,

А под песни танцевать.

На Панфиловском просторе

Мне привольно жить с тобой:

Что работа, что застолье –

Все с широкою душой.

Наш народ великой силой

И талантом наделен,

В нас играет дух России,

Воля вольная живет.

В годы Советской власти с. Панфилово - центр Панфиловского сельсовета, центральная усадьба колхоза «Панфиловский».

«Три щитовых дома доставлены в колхоз «Панфиловский», которые сельхозартель приобрела для молодых семей тружеников. Плата за новое жилище будет осуществляться в рассрочку» («Муромский рабочий», 6 января 1970).

«С каждым годом растет наше село Панфилово. У колхозной молодежи стало добрым правилом: обзавелся семьей — строй дом. Радует, что люди живут в достатке, но приходится порой и видеть, как много сил тратят новоселы на сооружение жилища.

Едут в район я леспромхозы в поисках строительных материалов, идут в сельский Совет и правление колхоза с просьбой помочь то транспортом, то выделить строителей той или иной специальности. Смотришь, почти год молодой хозяин занят на строительстве дома.

В конце прошлого года на заседании правления колхоза зашел разговор о том, как помочь застройщикам. Кто-то предложил построить еще один многоквартирный дом для молодоженов, но предложение это было отвергнуто. Посыпались реплики:

— Раиса Копейкина в колхозной квартире живет, а о своем доме мечтает.

— Не привык сельский житель к чужому углу.

— Какой крестьянин без своего дома...

И тогда правление решило покупать для колхозников щитовые дома, помогать застройщику в их сборке и продавать владельцу дом в кредит.

Нашлись и первые желающие на такую покупку. Ими оказались семьи Р. Копейкиной, В. Никишина и В. Блинова. Первые три щитовых дома колхоз купил в конце прошлого года.

В первые дни юбилейного года хозяйство приобрело еще три дома. Владельцами их будут молодые семьи телятницы З. Дадановой, шофера Н. Муравьева и воспитательницы детского комбината Л. Жулиной. На покупку колхоз израсходовал 6240 рублей.

Летом улицы села пополнятся порядком новых домов, это результат заботы правления колхоза о тружениках земли, а об этом ведь очень конкретно говорится в материалах III Всесоюзного съезда колхозников.

А. СТРИЖОВ, секретарь партийной организации колхоза» («Муромский рабочий», 10 января 1970).

Мемориал погибшим в ВОВ. Село Панфилово, Муромский район

В Панфилово находится Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941-45 года.

Известные уроженцы и жители села

- Бесчастнов, Иван Васильевич (1925—1996) — советский и российский скульптор, художник.

- Серов, Василий Васильевич (1911—1992) — советский и российский художник.

- Серов Василий Васильевич (род. 1941) — заслуженный художник России.

- Чирков, Сергей Иванович (1924—1994), живописец, заслуженный художник РСФСР, профессор.

- Куприянов Павел Гаврилович (1906–1980) - заведующий свинофермой колхоза «Панфиловский», Герой Социалистического Труда.

- Туйкин Федор Иванович (1923–1997) - зоотехник колхоза «Панфиловский», Герой Социалистического Труда.

Панфиловский приход

Церковь в честь Вознесения Господня

По писцовым книгам 1629-30 гг. значится, что село Панфилово дано князю Юрию Янушевичу Сулешову «за Московское осадное сиденье в королевичев приход под Москву»; в селе тогда была церковь в честь Вознесения Господня – «древяна клецки с папертью» - строение мирских людей; при церкви были: священник, дьякон, дьячек, пономарь и просвирница; на церковной земле три кельи нищих, которые «питались от церкви Божией»; пашни церковной «середние земли» - по 40 четв. в поле. Сена 50 копен; в селе: двор прикащиков, 3 двора деловых людей и 85 дв. крестьянских.

В окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год находятся сведения о всем Панфиловском приходе: «в селе церковь Вознесения Господня; у тое церкви двор попа Луки, дворы – дьячков, пономарев и просвирницын, да в том селе приходских крестьянских 128 дворов, в том числе в дву дворех в дву избах живут в отделе, да три двора бобыдбских (в кон. XIX века в Панфилове было 234 двора): деревня Загряская, в ней 21 двор крестьянский (в кон. XIX века здесь было 46 дворов), деревня Левашева, в ней 9 дворов крестьянских (в кон. XIX века было 22 двора). Да по поповой сказке дано ему земли две четв. в поле, а в дву потомуж, сенных покосов на 20 копен».

Дальнейших сведений о церкви в Панфилове до кон. XVIII столетия не имеется.

Из «храмозданной грамоты», выданной в 1791 году епископом Суздальским и Владимирским Виктором (Онисимовым), известно, что в то время в Панфилове существовала каменная церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Когда и кем была построена эта церковь не известно. Храмозданною грамотой епископ Виктор разрешал «построить теплую деревянную церковь в честь Вознесения Господня с приделами во имя Благовещения Пресв. Богородицы и в честь святых апостол Петра и Павла». Была-ли построена эта церковь, не известно.

Из грамоты, выданной в 1810 году епископом Владимирским Ксенофонтом (Троепольским), видно, что перестройка церквей в Панфилове совершилась иначе. Каменная церковь была расширена, в ней устроен главный престол в честь Вознесения Господня, в левой стороне церкви устроен придел во имя святителя Николая Чудотворца, а в правой — в память Усекновения главы Предтечи и Крестителя Иоанна. Тогда же была устроена и каменная колокольня.

«Благодарственный адрес от прихожан села Панфилова, Муромского уезда, церковному старосте.

Добрейший Алексей Кузьмич!

За все добро, сделанное Вами для нашего храма в должности церковного старосты, мы положили на сходе от лица всех прихожан выразить Вам в день Вашего ангела (12 февраля) глубочайшую благодарность и, в знак сердечной, искренней признательности, поднести Вам святую икону храмового праздника Вознесения Господня. Вот почти 15 лет наш храм пользуется Вашим неусыпным попечением. Мы — непосредственные свидетели сей Вашей неослабной ревности и Ваших бесчисленных хлопот и трудов по благоустройству и благоукрашению его. Не проходит ни одного года, чтобы Вы не сделали какого-либо улучшения по церкви. Всем нам известно, что был наш храм в прежнее время, до Вашей службы, и что стал в настоящее: в нем было прежде и черно и мрачно, а теперь и светло и благолепно; иконостасы с исправленной резьбой сияют золотом; стены украшены великолепною живописью; многие иконы покрыты дорогими позолоченными ризами; блестят металлические хоругви. Словом, не видим в нашем храме недостатка ни в чем, а куда ни заглянешь, везде чистота и во всем полнота и благолепие. Это все делает Ваше усердие и любовь к храму Божию. Из любви к нему, для украшения его, Вы не жалеете ни своих средств, ни трудов, да умеете и других располагать к сему святому делу. В виду всего этого мы и приносим Вам искреннюю глубочайшую благодарность, и свою любовь к Вам свидетельствуем сею святою иконою Вознесения Господня — главного праздника нашего храма, в котором, уверяем Вас, будем всегда молиться за Вас, да продлит Господь жизнь Вашу, для блага нашей Вознесенской церкви, на многия лета.

(Следуют подписи и печать Панфиловского сельского старосты)» (Владимирские Епархиальные Ведомости. Отдел неофициальный. № 9-й. 1888).

В 1892 году холодный и теплый храмы были расширены.

Перемещен священник с. Свято, Алексей Быстровзоров 5 июня 1889 г. в село Панфилово, муромского уезда.

В кон. XIX века престолов в храме три: главный в честь Вознесения Господня, в приделах теплых: в память Усекновения главы святого Иоанна Предтечи и Святителя Николая Чудотворца. [1]

Утварью, ризницей, св. иконами и богослужебными книгами церковь довольно богата. Из св. икон особенно чтима не только прихожанами, но и окрестными жителями Почаевская икона Божией Матери; икона эта в серебряной вызолоченной ризе, венец украшен драгоценными камнями. [1]

Причта при церкви по штату положено: два священника, диакон и два псаломщика. На содержание их получалось: а) процентов с причтового капитала (2.880 руб.) – 108 руб. 60 коп., б) от земли сенокосной 240 руб., в) пахотной 25 руб., г) от служб и требоисправлений 1.700 руб. в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле. [1]

Земли при церкви: усадебной 2.054 кв. саж., пахатной 9 дес. 2.270 саж., сенокосной 56 десят. 1.360 саж., а всего 67 дес. 893 саж. [1]

Приход состоял из села Панфилова и деревень: Левашевой (5 вер. от церкви) и Занряжской (3 вер.), в коих по клировым ведомостям числилось 300 дворов (в 1676 г. в приходе было 161 двор), 1.211 душ муж. пола и 1.330 женского.

Протоиерей с. Панфилова, Павел Ефебовский 2 мая 1907 г. уволен за штат. Священник с. Санникова, Муромского у., Николай Миловидов 5 мая 1907 г. перемещен в с. Панфилово. Псаломщик села Панфилова, Константин Веселовский умер 27 октября 1913 года. 19 ноября 1913 года бывший воспитанник семинарии Евгений Дубровский определен псаломщиком в с. Панфилово.

Церковь Вознесения Господня

При храме была церковно-приходская школа (на месте здания клуба), где занимались девочки. Здание школы сгорело, и жители его больше не строили. Учеников, окончивших четыре класса, учитель водил на экзамен в город Муром. Так церковно-приходская школа прекратило свое существование.

«В воскресенье, 15 мая 1914 г. в селе Панфилове случился громадный пожар. Он начался днем, часов в 11, и сразу начал принимать грандиозные размеры благодаря скученности построек и сухости после жарках дней. Огонь перекидывало с одной улицы на другую. Через какие-нибудь полчаса горели сряду четыре порядка. Таким образом была охвачена огнем вся середина села, причем горело и вытащенное крестьянами добро. Местные жители, охваченные паникой, не в силах были приостановить пожар и заботились только о спасении имущества. Огонь приближался к церкви. Загорелись причтовые дома. Благодаря только что покрашенным крышам, огонь быстро перекидывался с одного строения на другое. Церкви грозила опасность. На колокольне нельзя было стоять и загоралась на ней в пролетах деревянная настилка. Звон в набат прекратился. Церковный староста распорядился выносить церковное имущество. Прибежавшие из Карачарова священник и диакон вынесли св. кресты и сосуды и прочую утварь. Огонь между тем спустился под гору, пожирая на своем пути стоящие по скату горы и под горою амбары, сложенные крестьянские срубы и кельи бобылок и старух.

Местные пожарные команды не в силах были справиться с бушевавшей стихией. Приехала пожарная команда из Мурома и, надо отдать eй честь, работала успешно. Наконец, дойдя до сравнительно широких улиц, пожар начал останавливаться. Все-же пожарным командами оставался нелегкий труд по заливанью горящих костров, чтобы предотвратить возникновение дальнейшего пожара, так как сильным вихрем разносило кругом горящие головешки. Часам к трем вся середина села представляла из себя лишь груду развалин. Установлено, что сгорело жилых построек 81 и церковно-приходская школа. Кроме того сгорело много амбаров и спасенного имущества. Убытки от пожара превышают 65 тысяч руб., застраховано-же все сгоревшее в 38 т. руб.»

«Местные пожарные команды, оказывается, не обязаны выезжать на пожары в район, к которому принадлежит пострадавшее село. Графиня Уварова сообщила о пожаре по телефону и просила приехать на помощь В.М. Емельянова. Последний просил позволения ехать на пожар у местного исправника. Разрешение последовало, и на пожар были посланы из Мурома 1 труба и 1 бочка. Помощь прибыла своевременно и, как передают, только благодаря ей была отстояна церковь, около которой тут-же по приезде расположились наши пожарные» («Муромский Край», Среда, 18-го июня 1914).

«Панфиловские крестьяне детей своих посылают в церковь под насилием, допуская побои» («Луч», 12 июня 1924).

Церковь была закрыта в 1930-е гг. и предполагалась к сносу, но усилиями уроженцев села спасена, реставрирована и возобновила свою деятельность.

Церковь Вознесения Господня

В Панфилове действует единственная во Владимирской области сельская картинная галерея, созданная в 1985 году уроженцами села Панфилово, профессиональными художниками С.И. Чирковым (1924—1994), И.В. Бесчастновым и В.В. Серовым в восстановленной их усилиями Вознесенской церкви. Продолжавшийся более десяти лет сложный процесс реставрации возглавил заслуженный художник России Сергей Иванович Чирков, использовавший весь опыт художника и общественного деятеля, сплотивший вокруг себя группу подвижников, при поддержке местных, районных, областных властей и Союзного Министерства культуры добился возрождения памятника.

Основу экспозиции Галереи составили работы уроженцев села, членов Союза художников СССР В.В. Серова, С.И. Чиркова, И.В. Бесчастнова, подаренные ими родному селу. Коллекция, собранная за время существования Галереи, включает также живопись, скульптуру, графику Народных и Заслуженных художников СССР и России, преподавателей МГАХИ им. Сурикова, в котором долгие годы преподавал С.И. Чирков, владимирских и муромских художников. В экспозиции представлены работы Народных художников СССР, действительных членов АХ СССР братьев Ткачевых, действительного члена Петровской Академии науки искусств И.А. Солдатенкова, Народных художников России Н.П. Христолюбова, А.И. Фомкина, К.А. Тутеволь (ученики которой участвовали в воссоздании росписей храма Христа Спасителя, а также расписали алтарь Панфиловского храма в 1996), Заслуженного художника России Е.Н. Трошева и многих других. Также фонд Галереи пополнился работами Муромских и Владимирских художников, переданными в дар жителям села Панфилова Союзом Художников России. Картинная галерея насчитывает более 280 экспонатов, включающих живописные полотна, графические листы и скульптуру.

В Галерее представлен период русского советского искусства (вторая половина XX века). Она является единственным местом в Муромском крае, где в постоянной экспозиции можно увидеть работы российских художников этого периода. Галерея стала культурным центром всего Муромского района. Здесь устраивались выставки и творческие вечера, выступали мировой величины артисты, например, Народный артист СССР, солист Большого театра А.Ф. Ведерников, музыканты и артисты из Москвы, Владимира, Мурома.

В 2005 году здание храма, восстановленное усилиями художников с полным сохранением особенностей культового сооружения, было передано Церкви и Галерее был предоставлен экспозиционный зал в помещении Центра Культуры и Досуга «Панфиловский», где открыта постоянная экспозиция. Проведение разнообразных выставок, выступления муромской творческой интеллигенции, интенсивная работа с панфиловскими детьми – вот то, чем живет Галерея сегодня.

В 2007 году постановлением Главы района открыто муниципальное учреждение культуры «Музейно-выставочное объединение», которое включило в себя Панфиловскую сельскую картинную галерею и мемориальный литературно-этнографический музей "Н.А. Некрасов и Владимирский край" в деревне Алешунино.

Центр культуры и досуга «Панфиловский»

Центр культуры и досуга «Панфиловский»

Дом был построен в 1928 г. За сорок лет хорошо послужил людям. На смену ему тут же рядом в 1968 г. выросло новое кирпичное здание на 330 мест, с просторным фойе, комнатами для кружковой работы.

- Хореографический коллектив Центра культуры и досуга «Панфиловский», 1994 г.

- Народный танцевальный коллектив – «Раздолье».

- С целью возрождения, сохранения и развития народного творчества, самобытной культуры, коллектив Центра культуры и досуга «Панфиловский» реализует проекты «Народное искусство нашего края», «Возвращение к истокам».

- Картинная галерея им. С.И. Чиркова.

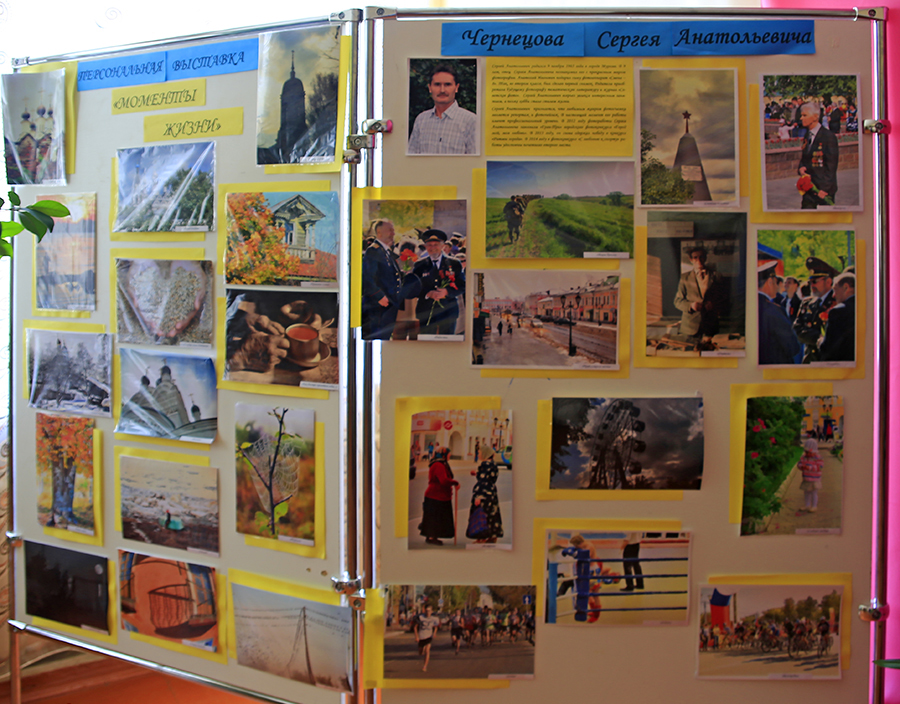

- Персональная выставка Чернцова Сергея Анатольевича.

Сергей Анатольевич родился 9 ноября 1965 года в городе Муроме. В 9 лет, отец Сергея Анатольевича познакомил его с прекрасным миром фотографии. Анатолий Иванович подарил сыну фотоаппарат «Смена – 8». Так, во втором классе, был сделан первый снимок. Родители приобретали будущему фотографу тематическую литературу и журнал «Советское фото». Сергей Анатольевич всерьез увлекся интересным занятием, а позже хобби стало стилем жизни. Сергей Анатольевич признается, что любимым жанром фотосъемки является репортаж и фотопейзаж. В настоящий момент его работы имеют профессиональный уровень. В 2012 году фотоработы Сергея Анатольевича завоевали «Гран-При» городского фотоконкурса «Город мой, моя любовь». В 2013 году, он снова одержал победу в конкурсе «Ритмы города». В 2014 году в фотоконкурсе «С любовью к спорту» работы удостоены почетного второго места.

Муниципальное учреждение культуры Муромского района "Централизованная библиотечная система", Панфиловский сельский филиал. Ул. Октябрьская, д. 4б

Источник:

1. Добронравов, Василий Гаврилович. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии: [Вып. 4]: Меленковский, Муромский, Покровский и Судогодский уезды. - 1897. - 588, VIII c.

2. http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/murom/r/48-1-0-2304