Чаадаево — село Муромского района Владимирской области Российской Федерации, входит в состав Борисоглебского сельского поселения.

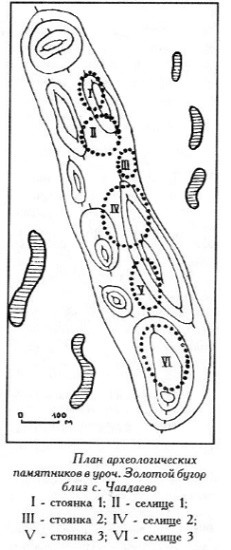

56. Стоянка 1 (Золотой Бугор 1) (неолит) расположена в 4.5 км. к юго-востоку от села Чаадаево. Дюнообразное всхолмление в пойме левого берега р. Ока. Занимает северо-западную часть всхолмления, площадь ок. 1200 кв. м., высота над поймой 2 м. Керамика лепная, с округлым дном, украшенная ямочно-гребенчатым орнаментом, кремневые наконечники стрел, скребки, резцы, отщепы. [2]

57. Стоянка 2 (Золотой бугор 2) (неолит) расположена в 4.5 км. к юго-востоку от села. Занимает восточный склон всхолмления, площадь ок. 2800 кв. м., высота над поймой 2-3 м. Керамика лепная, округлодонная, с ямочно-гребенчатой орнаментацией, кремневые наконечники стрел, скребки, резцы, отщепы и пластины. [2]

58. Стоянка 3 (Золотой бугор 3) (неолит) расположена в 4.5 км. к юго-востоку от села, 50 м. к юго-востоку от стоянки 2. Размеры 80х30 м., высота над поймой 1-3 м. Керамика лепная, округлодонная, с ямочно-гребенчатой и ямочно-веревочной орнаментацией, рязанской или балахнинской к-ры, кремневые резец, отщепы и пластины. [2]

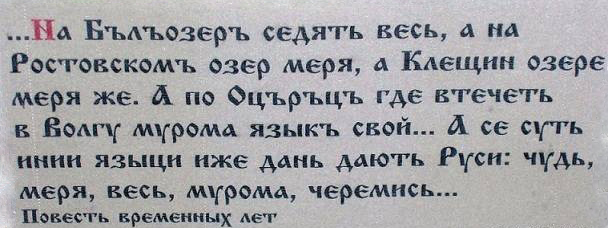

Муром VII-IX вв. был двойным городом: административный и ремесленный центр находился на Чаадаевском городище, а торговая крепость – на месте современного города. Стремление отделить торг от главного города мы видим у всех ранних цивилизаций.

Чаадаевское городище.

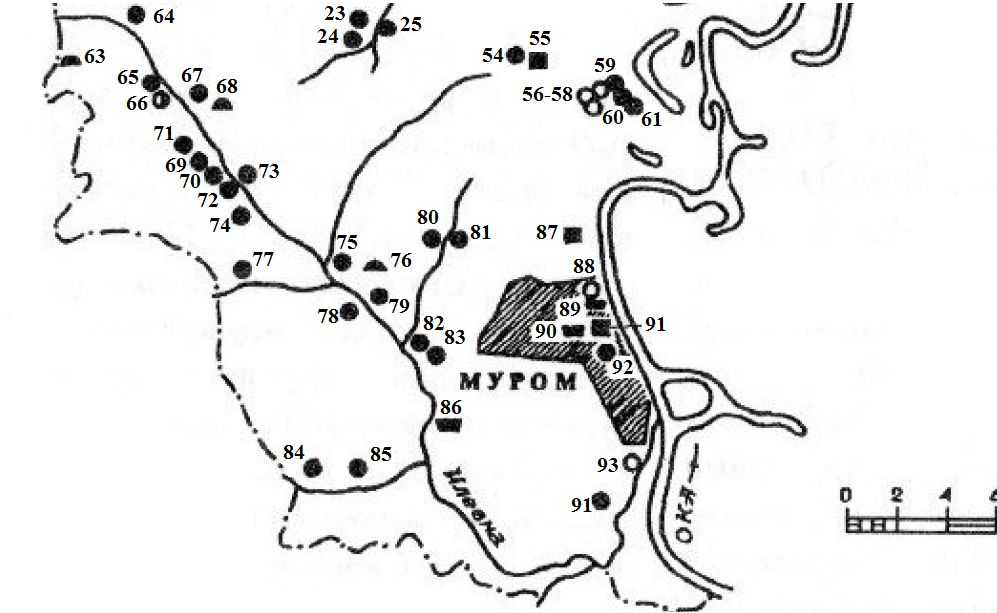

Ситуационный план расположения поселений со слоями проживания муромы.

14. Городище Чаадаевский городок; 15. Селище Чаадаево – 1; 16. Селище Чаадаево – 2; 17. Селище Чаадаево – 3.

Городище Чаадаевский Городок (VII-X, XI-XIII вв.) расположено около 0,5 км. к югу от южной окраины села, мыс левого коренного берега р. Оки при вхождении в ее пойму р. Выжига, правый берег последней. [2]

Городище Чаадаевское, куда внушительней Муромского Кремлёвского городища. Муромские археологи Чаадаевское городище считают Муромом 862 г.

Площадка овальная в плане, размерами ок. 200х80 м., высота над поймой 20-26 м., с севера ограничена склоном к р. Выжига, с запада – склоном оврага, с востока – склоном к окской пойме. С напольной южной стороны сохранились остатки сильно разрушенного вала, современная высота которого не превышает 1.1 м. при ширине в основании 9-10 м. и следы почти полностью заплывшего рва. Интерпретируется как остатки крупного племенного центра муромы.

В 1895 г. городище посетил А.А. Спицын, также упомянувший о легендарном нахождении здесь старого Мурома, упомянувший об остатках какой-то кирпичной постройки и подобравший на распаханной поверхности городища бронзовый прорезной наконечник ножен меча. Этот наконечник с зооморфным изображением, шведского происхождения, 2-й пол. X – XI вв., был опубликован Г.Ф. Корзухиной и Т.А. Пушкиной.

В 1925 г. Ф.Я. Селезнев при обследовании памятника заложил две траншеи в восточной части плато и разрез вала городища. Одна из траншей вскрыла остатки захоронения с южной ориентировкой, сопровождаемого бронзовыми дротовым браслетом с утолщенными концами и привеской-колокольчиком, а также костяным кочедыком, фрагментами муромских лепных сосудов и железным шлаком. В другой траншее была найдена бусина синего стекла. На восточном, обращенном к пойме Оки, склоне городища было зафиксировано наличие муромского культурного слоя, и в одной из садоводческих ям был найден куфический серебряный дирхем. Шурфовка вала и плато городища, произведенная Н.Н. Ворониным в 1946 г., дала скудные муромские материалы, исходя из которых Н.Н. Воронин отнес этот памятник к городищам-убежищам IX-X вв.; в подъемном же материале около трети составляли фрагменты древнерусской керамики.

Городище пустеет, как считается, где-то в Х в.

Сюда был перенесён город Муром во время эпидемии моровой язвы после битвы с булгарами в 1088 г.

Селище 1 (Золотой Бугор 1) (VII-XI-XIII вв.) расположено ок. 4.5 км. к юго-востоку от села, северо-западная часть дюнообразного всхолмления Золотой бугор в пойме левого берега р. Ока, ок. 4 км. от русла. Площадь ок. 4000 кв. м., высота над поймой 3-4 м. Керамика лепная, горшковидной формы, отнесенная к местному финно-угорскому (мурома) населению, гончарная древнерусская с линейным и волнистым орнаментом, бронзовая лировидная пряжка с железным язычком. [2]

Селище 2 (Золотой Бугор 2) (VII-XI вв.) расположено ок. 4.5-5.0 км. к юго-востоку от села, центральная часть дюнообразного всхолмления Золотой Бугор в пойме левого берега р. Ока, ок. 3.5 км. от русла, ок. 0.3 км. к юго-востоку от Селища 1. Размеры ок. 140х90 м., высота над поймой 3-4 м. Поверхность памятника подвергается ветровой эрозии. Керамика лепная, горшковидной формы, отнесенная к местному финно-угорскому населению. [2]

- Селище 3 (Золотой Бугор 3) (VII-XI вв.) расположено в 5.2 км. к юго-востоку от села, юго-восточная часть дюнообразного всхолмления в пойме левого берега р. Ока, ок. 0.2 км. к юго-востоку от Селища 2. Размеры 170х50 м., высота над рекой ок. 4 м. Поверхность памятника подвергается ветровой эрозии. Керамика лепная, горшковидной формы, без орнамента, отнесенная к муроме. [2]

Селище 4 (XI-XIII вв.). По сведениям Н.Н. Воронина 1946 г., расположено к югу от села на правом берегу р. Выжига, к западу от городища Чаадаевский городок. На пашне найдены обломки гончарной древнерусской посуды.

В 1239 г. монголы завоевали мордовские земли и в том же году сожгли Муром. "В лето 6747... Того же лета на зиму взяша Татарове Мордовьскую землю, и Муромъ пожгоша" (ПСРЛ. - Т.1. - С.201.). Обеспамятовавшие жители города не могли нигде найти безопасность: матери плакали о детях, пред их глазами растоптанных конями татарскими; живые завидовали спокойствию мертвых. Старый вышний город, как назвал его писатель жития Константина, сделался невозможным возобновить на долгое время, жители, как прежде, едва ли не все опять переселились в городок к селу Чаадаеву.

Бартенев при описании города Мурома (1637) упоминает о каком-то Алексее Иванове Прихожем из погорелова Городища; это обстоятельство подтверждает заключение, что городище близ села Чаадаева существовало до времен Бартенева и, быв истребленное пожаром, более не возобновлялось.

Село Чаадаево

В XV веке село называлось Бестуницы, и владел им Матвей Иватин. Свою вотчину он завещал сыну Василию, положившему начало рода Чегодаевых (Чаадаевых).

В 1491 году царь пожаловал в село Бестуницы в Троице-Сергиев монастырь.

В 1495 году за селом закрепилось название Чегодаево. Произносить его было не очень удобно, и вскоре в обиход вошла упрощенная форма - Чаадаево. Вообще существует очень много легенд по поводу названия села. Например, коренные Чаадаевцы считают, что когда-то их селом владел «помещик жестокий, как хан Чегодай». Этот помещик, по легенде, всех провинившихся крестьян отводил в луга, где жестоко сек. Как в подтверждение этих слов недалеко от села находится пожня под названием Сечи.

В Писцовых книгах Троицких вотчин за 1593-94 гг. о нем сообщается следующее: «в селе церковь Рождества Пречистые Богородиц строение монастырское и приходских людей…».

Что касается XVII века, то за это время не нашлось никаких сведений: ни в писцовых книгах 1629-30 гг., ни в окладных книгах Рязанской епархии за 1676 год почему-то не значится ни села Чаадаева, ни церкви Чаадаевской.

За XVIII век мы имеем вписку из ведомости о вотчинах Троице-Сергиевой Лавры за 1761 год; в этой ведомости сообщаются следующие сведения о Чаадаеве: «в селе 352 души мужескаго пола, земли 245 четвертей, сена на 850 копен, лесу непашеннаго на 1 версту в длину и на 2 в ширину; крестьяне пашут на лавру 53 ¼ дес., оброку платят 246 руб., неокладных сборов: на покупку монашествующим на свиты холста 16 руб. 48 коп., ржи 97 четв., овса 20 четв., пшеницы 10 четв., ячменя 8 четв., коноплянаго семени 1 четв. И льняного семени 7 четвериков».

В кон. XVIII века генеральное межевание застало село: при 121 дворе, 363 муж., 360 жен., всего 723 душах. Экономическое примечание повествует: «речки Выжиги на левой и по обе стороны оврага безъимяннаго и большой Гороховской дороги, церковь каменная Рождества Пресвятыя Богородицы; а дачею реки Оки на левой стороне и при озерах: Старухе, Валутинском, Большой Глушице, да в даче имеются озера-ж: Западное, Дубенское, Иканово; церковная земля, показанных речки Выжиги – на правой и по обе стороны оврага безъимяннаго и большой Гороховской дороги; земля серо-глинистая с песком; хлеб средственный, покосы хороши, лес дровяной, крестьяне на казенном обороке». Ведения Коллегии Экономии.

Население в 1859 году - 1598 чел.

25-го сентября 1873 г. замечательное происшествие случилось в с. Чаадаеве. День 25-го сентября был днем храмового праздника в означенном селе. Поэтому жители села находились особенно в веселом расположении духа; крестьянская молодежь толпами ходила с песнями по улице. Мимо одной такой толпы проходил нищий. Он шел своею дорогой, не говоря ни с кем ни слова. Но грубые ребята начали сначала смеяться над ним, а потом бросать в него камнями. Нищий шел, не обращая на первое внимания: а когда тяжеловесные камни стали попадать ему в спину, он обернулся, чтобы защищаться. Ребята с криком бросились бежать от него; но тут-то вот произошла страшная катастрофа с одним 16-летним крестьянским сыном, который, прости ему Боже, более других нападал на нищего. Лишь только повернулся этот парень, чтобы бежать от нищего, как тотчас замертво упал на землю. Сбежался народ: позвали фельдшера, который, ослушав упадшего, объявил, что он мертв...

Что же, быть может, скажут иные, в этом происшествии необыкновенного? Случаев скоропостижной смерти не мало. Причин естественных для объяснения подобного рода смерти тоже нет…

Согласен, - может быть, действительно были какие-нибудь естественные причины внезапной смерти отрока: но ввиду обстоятельств, при которых постигла его таковая смерть, как-то невольно призадумаешься. В самом деле, парень 16-ти лет, пользующийся полным здоровьем, вдруг умирает в то самое время, когда издевался над нищим и бросал в него камнями. Как хотите — господа, всё объясняющие естественным путем — а нельзя, кажется, не видеть в этом происшествии карающей руки Того, без воли Коего ни один волос с головы нашей не падает. Не может быть, чтобы Тот, Который Сам был нищ, и обещал награду на небесах приемлющему нищих, оставил их на произвол несправедливости человеческой. Да, случай поучительный!

Григорий Иванович Карпинский

/«Владимирские Епархиальные Ведомости» Неофициальная часть № 21 (1 ноября 1873 года)/

В 1897 году было 296 дворов, муж. 927, жен. 997, всего 1924 души. Крестьяне занимаются земледелием. В селе: Волостное Правление, земское училище с 50 мальчиками, 4 овчино-выделочных заведения, шерсто-бойное, 2 красильных, 4 ткацких светелки, кузнечное для различных изделий и простая кузница. 2 ветряных мукомольных мельницы, 3 маслобойни с ветряным двигателем. Для отхожего промысла жители отправляются в г. Астрахань на рыбные ватаги.

Село Чаадаево – центр Чаадаевской волости Муромского уезда.

«По старинке». Наступило время «косовицы». По примеру других обществ, и чаадаевцы, помолившись Богу, пошли делить луга. В отношении выгона скота чаадаевцы держатся «старинки»: до половины июня скот пасут на лугах, как делали прапрадеды. Пришли чаадаевцы на луга, хотели приняться за дележ, видят, что делить то есть что, ну…, а косить нечего; и скотина паслась долго, да и год сухой; трава, как в пустыне Сахаре вся выжжена солнцем. Постояли чаадаевцы, почесали в затылке, подумали, как тут быть. «Ну, да на все воля Божия!» - решили, землю кое-как поделили, и себя не обидела, на «вино» все таки выделили, тоже «по старинке» (Газета «Муромский край», 2-го июля, 1914).

В годы Советской власти центр Чаадаевского сельсовета, центральная усадьба колхоза им. Куйбышева.

«Немного общественных зданий было у Чаадаевцев, да и те, которые сохранились, находятся в ужасном состоянии. Паровая мельница давно стоит без движения; молочная — без стекол и потолка и нет над ней никакого надзора. А тут как тут эксплуататор, Поснов В.Н., бывший владелец нескольких молочных заведений, открыв свою молочную, забирает у крестьян молоко по 125 руб. за пуд и спроваживает продукт производства по дорогой цене. Этот же Поснов имеет свою собственную лавку в г. Муроме, а Чаадаевцы только посматривают на своего односельчанина. Нет у них своего кооператива, а есть в селе лишь частновладельческая лавка, в которую опять таки приходится переплачивать большие деньги за товар.

Не имеется в Чаадаеве и мелиорации, а есть только артель, которая постаралась снять часть лугов и земли за мизерную плату в тот момент, когда общество было в долгу, в связи с землемежевыми работами по установлению границ общества. Heт у Чаадаевского общества в настоящем ни одного здания в общественном пользовании. Был paньше крестьянский дом — теперь он продан; был амбар, тоже продан; мельница находится неизвестно в чьих руках, молочная — также» («Луч», 24 августа 1923).

«Чудо в «Кане» … с Чаадаева.

На престольный праздник «Рождества Богородицы» в селе Чаадаеве случился пожар, причиной которого были самогонщики (Местное сообщение).

Чеадаевец Митроха,

Чтобы не встретить праздничек свой плохо,

Решил, что мол, зевать теперь не след:

Залез в подклет,

Подчалил солоду два пуда,

Кадушки с три воды,

Еще какой то там бурды,

И ждет—вот, галилейское свершится чудо.

Ведь завтра, думает, «престол»,

Как нерадеть для богородицы рожденья,

Ведро, а не графин поставлю я на стол

Для угощенья.

Не только мужиков всех ублажу — и баб

Своим производством хлебным.

(Чай, поп придет с молебном,—

Каналья, тоже к этому ведь слаб!)

Что-ж дело началось, фырчит испытанная «Кана».

Глядь—влаги набралось не менее стакана;

Отведать чтоб ее, кувырк мой Митрофан.

А там еще стакан.

Он и еще. Напиток чудотворный,

Коли к нему попристальней подсесть;

Разит хотя уборной,

А крепость есть.

Еще так да еще. Вслед пятого стакана

Свалило Митрофана,

У огонька разлегся он.

И видит сон,

Подходит, вишь, к нему петух большущий красный

Сердитый, громогласный

Нагнулся к уху к мужику

И ну орать «ку-ка-реку».

Куда девался хмель, Митрошенька проснулся

И фабрики своей от страха не узнал:

«Петух» злой по двору гулял

И пожирал

Не только мужика строенье,

Но и всего селенья.

С.» («Красный Луч», 1 окт. 1924).

Председатель Чаадаевского колхоза тов. Козлов. По ударному борется за организационно-хозяйственное укрепление колхоза.

«Сельско-хозяйственная выставка — смотр достижений социалистического земледелия». Под таким лозунгом шесть колхозов — Чаадаевский, Борисовский, Битюковский, Саксинский, Санниковский и Березовский, демонстрировали свои победы на выставке в народном доме села Чаадаева.

Мы растем и растем неудержимо! Мы крепнем! - вот о чем кричат каждая цифра, каждая диаграмма, каждый выставленный колхозный экспонат.

В невозвратное прошлое уходит единоличная деревня с мелкими, раздробленными хозяйствами, уступая дорогу новой колхозной деревне.

Вот молодой, организованный весной 1931 года САКСИНСКИЙ колхоз. Весной 26 передовых хозяйств решили раз и навсегда покончить с работой в одиночку и объединились в коллектив. А через несколько месяцев, к осени колхоз насчитывает уже 63 хозяйства или 60,6 проц. всех бедняцко-середняцких хозяйств села.

Вот БОРИСОВСКИЙ колхоз. В 1930 году он объединял 51 хозяйство, а сейчас в колхоз вошло уже 112 хозяйств или половина всего населения.

В БИТЮКОВСКОМ колхозе в прошлом году было всего 25 хозяйств, а теперь уже 61.

В ЧААДАЕВЕ коллективизация уже достигла 60 процентов всего села. Еще более высокие результаты в БЕРЕЗОВКЕ и САННИКОВЕ. В Березовке процент коллективизации за год вырос с 51,7 проц. до 91,8 проц., а в Санникове осталось вне колхоза только 4 хозяйства.

Кто из чаадаевцев не помнит, в каких муках организовался и рос их колхоз имени 1-го мая? Кто не помнит заморенных лошадей, еле вытаскивающих скрипящие, немазанные колеса из глубокой грязи? Кто не помнит дырявой, заросшей навозом конюшни, разбросанных по всему селу машин, сбруи, инвентаря? А разве можно забыть как колхозницы вручную вертели молотилку, веяли рожь лопатой, в то время как рядом ржавел двигатель, стояли в бездействии приводные веялки и молотилки. Эти картинки прошлой осени отлично помнят и колхозники и единоличники с. Чаадаева и окрестных селений. Колхозники также помнят, как враги колхоза, используя факты бесхозяйственности, допущенные правлением, пытались развались молодой, еще не окрепший колхоз. Колхозники помнят какую злостную агитацию повели враги колхоза, чтобы нанести смертельный удар растущему колхозному движению в районе, используя трудности Чаадаевского колхоза.

Не обязательно вновь организующимся колхозам иметь заморенных лошадей, не обязательно также оставлять в поле невыбранную картошку, гноить зерно и сено. Думать так могут только правые оппортунисты. Саксинский колхоз свое существование начал только весной этого года, но он уже добился высоких результатов урожайности, успешно закончил уборочную кампанию, лучше других колхозов сумел мобилизовать средства и уже выполнил планы заготовок. Саксинский колхоз моложе всех из шести представленных на выставке, но он занял второе место по результатам своей работы и представлен к премии.

Не обязательно было и для Чаадаевского колхоза переживать этап бесхозяйственности. При правильной организации труда, при умелом хозяйствовании правления трудностей у колхоза было бы много меньше. Но теперь чаадаевцы могут по праву гордиться теми достижениями, которые они получили за год упорной, настойчивой работы по ликвидации затруднений, по укреплению своего колхоза.

Посмотрите на экспонаты Чаадаевского колхоза. Это чепуха, что наша земля не может давать больше 50—60 пудов ржи в среднем с га, что с одного га нельзя снять больше 700 пудов картофеля. Чаадаевские колхозники благодаря тщательной обработки земли, рядовому севу, сортовым семенам, тщательному и своевременному уходу за посевами, благодаря умелому использованию машин и тяговой силы и другим преимуществам, которые может дать только крупное сельское хозяйство, добились рекордной урожайности в своем районе. Они сняли в этом году по 16 центнеров (97 пудов) ржи и овса с каждого гектара. Чаадаевцы ввели посев картофеля „вольтман", увеличив этим урожайность решающей культуры для нашего района на 10—15 процентов, увеличив крахмалистость технического картофеля на 50 проц. по сравнению с «розовкой».

Это оппортунистические басни, что колхозы не могут выполнить планов развития социалистического животноводства. Молочно-товарная ферма Чаадаевского колхоза прямое доказательство обратного.

Это факт, что к 1-му января 32 года в колхозе будет уже не 200, а 300 голов крупного рогатого скота, председатель правления тов. Козлов и все правление колхоза не имеют и этом ни малейшего сомнения. Так же неоспорим и тот факт, что в недалеком будущем молочный скот в Чаадаевском колхозе будет стоять в теплом скотном дворе, какого еще нет в районе ни в одном колхозе. Экспонаты Чаадаевского колхоза надо смотреть не только на выставке. Для того, чтобы увидеть все достижения колхоза, надо посмотреть на строющийся на каменном фундаменте, с каменными столбами и бревенчатыми стенами скотный двор на 150 голов, надо полазить по конюшням, свинарникам, старым скотным дворам, чтобы убедиться в каком порядке содержат чаадаевские ударники лошадей, коров, свиней и телят. Необходимо заглянуть на образцовый ток, в сапожную мастерскую, в кузницу, зайти к шорнику Кубренкову Mатвею. Чаадаевские колхозники сами чинят инвентарь и машины, сами чинят сбрую, сами себя обувают.

Чаадаевцы заняли первое место на выставке и будут премированы. Остальные четыре колхоза — Борисовский, Битюковский, Санниковский и Березовский не представлены к премии. На этот раз в соревновании со своими соседями они не вышли победителями. Но колхозники каждого из этих четырех колхозов также показали прекрасные образцы работы, также показали себя героями борьбы за социалистическое переустройство деревни, за высокий урожай колхозных полей.

— Мы сеяли рожь третий раз по хлебу — рассказывает заведующий хозяйством Санниковского колхоза тов. Ярцев Гр. Аф. Это нас заставило сделать переход на шестиполье и все таки собрали в этом году 12 центнеров с га. А по основной культуре для нашего района — картошке санниковцы по урожайности перегнали даже чаадаевцев, сняв с га 200 центнеров. Санниковцы не замыкаются в своих достижениях. Именно им обязаны чаадаевские колхозники внедрению на свои поля лучшего сорта технического картофеля — высоко-крахмалистого «вольтмана». Не плохая урожайность также и в Березовском, Битюковском и Борисовском колхозах. У колхозников она куда выше по сравнению с единоличниками. Битюковский колхоз, например, снял картофеля 11 цент. с га, а единоличники их же села только 9 центнеров, колхозники сняли овса 11 центн. с га, а единоличники только 9.

Хорошая организация труда и лучший урожай, чем у единоличника означают и более высокую доходность хозяйства колхозника по сравнению с единоличным хозяйством. К сожалению из всех шести колхозов, представленных на выставке, постарались это показать более или менее ясно только борисовцы. Из их диаграммы видно, что в среднем на каждого едока колхозного хозяйства падает картошки 16,5 центнера, а у единоличника 11 центнеров, ржи падает на колхозника 1,1 центнера, а на единоличника 1 центнер и т. д.

Только классовый враг, только кулак и подкулачник и их агентура — правые и «левые» оппортунисты могут делать вид, что не замечают достижений колхозов. Только тот из колхозников, кто ничего не делал, кто лодырничал в рабочую пору не чувствует величайших преимуществ работы в колхозе. Активно работавшие колхозники чувствуют их на своем собственном бюджете. Все шесть колхозов правильно распределяют урожай. Кто хорошо и много работал, тот много и получал. Лучшие из лучших получили премии.

В колхозах еще не заканчивается классовая борьба. Элементы классовой борьбы на данном этапе колхозного строительства остаются. В сельско-хозяйственной артели еще только начинается переделка мелкого собственника в социалистического работника. В колхозах не мало рвачей, готовых пожить за счет чужого труда, и вокруг преодоления этих собственнических инстинктов идет классовая борьба в колхозах. И в Чаадаевском, и в Борисовском, и в Санниковском, и в Саксинском, и в Битюковском, и в Березовском колхозах есть недовольные колхозными порядками. Не довольны те, кто не работал и поэтому мало получил. Вот почему кучка колхозников, возглавляемая рвачами, пыталась при отчете правления Чаадаевского колхоза смазать те достижения, какие имеет колхоз. Однако эти любители пожить за счет чужого труда могли пожаловаться лишь на то, что им в этом году не придется поживиться за счет чужого труда.

Победы колхозов Чаадаевского района результат большевистского руководства партийной ячейки.

Упорно проводя политику партии в колхозном строительстве, развертывая действительно здоровую самокритику, беспощадно пресекая оппортунистические шатания в своих рядах, чаадаевские коммунисты и комсомольцы вместе со всем колхозным активом сумеют дать отпор рваческим, кулацким настроениям и приведут колхозы Чаадаевского района к новым победам» («Муромский рабочий», 3 ноября 1931).

В годы ВО войны 1941—1945 годов на фронте погибли 243 чаадаевца.

Численность населения в 2010 году – 438 муж. и 534 жен., всего 972 чел.

Улица села Чаадаево

Плотина на р. Выжга

Образование

В селе Чаадаево с 1845 г. существовало народное училище. Оно содержалось на средства земства; в 1896 г. было 50 учащихся.

Восемь месяцев 1865–1866 гг. сельским учителем в селе работал известный писатель-демократ Станюкович Константин Михайлович. Из его «записок Сельского учителя» можем узнать о порядках в училище. Вот как описывает увиденное Константин М: «Когда я пришел в училище (плохая комната со сломанными скамейками и столами), мальчики встали. Их было человек 12. Они глядели на меня испуганными глазами. На шкафу лежали розги. Я их взял и выкинул за дверь… Я посмотрел училищную библиотеку. Ни одной сколько-нибудь дельной книги. Я пришел домой разобрал свои книги и приготовился нести на завтра детям. Каждое утро мои ученики приходили меня будить и мы вместе отправлялись в училище. И надо сказать правду мои ученики учились с охотой и с большим удовольствием слушали чтение рассказов и стихотворений Некрасова. И если кто-нибудь из них, бывало мешал другим, то все в один голос так и напускались на маленького шалуна. Только одно было плохо: много хлопот было с отцами. Детей желающих ходить в школу, было много, но не всегда бывало их пускали».

В 1905 году попечительство над школой принял купец А.И. Вощинин, а после его смерти жители села обратились в 1909 году с докладом в Муромскую земскую управу: «За смертью попечителя Чаадаевской школы Вощинина А.И. крестьяне со своей стороны просят муромскую купчиху Марью Константиновну Вощинину быть попечительницей школы». После М.К. Вощининой до 1916 года попечителями школы были её сыновья.

Чаадаевская школа была организована в 1918 году. Первым директором был В.И. Мокеев.

«Бедная Чаадаевская школа! Как она заброшена! Нижний этаж школы превращен в дровянник; стекла выбиты, а некоторые оконные рамы вынуты с мест и валяются в этом же помещении. Уборная требует очистки и ремонта. Из окна верхнего этажа выливаются кухонные отбросы; отчего стена школьного здания загрязняется и портится.

Чаадаевцы, приведите в порядок школу! Муромскому отделу Народного Образования тоже не следует допускать Чаадаевскую школу до такого состояния» («Луч», 17 февр. 1923).

«В с. Чаадаеве Муромского уезда учащиеся местной школы недавно были распущены на неделю «молиться богу» или «говеть по случаю великого поста». Такой роспуск учащихся выдумала школьная работница Протопопова.

УОНО укажи гражданке Протопоповой надлежащее место» («Луч», 22 марта 1923).

«Чаадаевская школа, бывшая до революции во всех отношениях одной из лучших, в настоящее время, пришла в состояние непригодности: железная крыша дала течь, плохо работают печи, благодаря чему нет возможности поддерживать тепло. Несмотря же на все это, школьные работники все же вели занятия.

Если не будут приняты срочные меры к ремонту и заготовке топлива, то школа не будет открыта в предстоящем 23 —24 учеб. году» («Луч», 22 августа 1923).

В 1930 г. в школе была образована пионерская организация. Первыми пионерами являлись Царева Л.М., Русаковы Николай и Алексей, Лобаненков Дмитрий. Галстуки повязывали только на пионерские сборы. Иначе кулаки поднимали на-смех.

В 1933 году в г. Муроме открыли дом пионеров, и пионеры села часто ездили туда. В дружине было 80 пионеров. Пионерские отряды были под номерами. В годы ВОВ писали письма бойцам, шили кисеты.

В 1937 году в Муромский район приезжает репрессированный известный белорусский поэт Язеп Пуща (И.П. Плащинский). Сначала он работает в Монаковской школе (ныне Навашинского района), а в августе 1941 года был переведен в Чаадаево. И так по состоянию здоровья он был демобилизован из армии, то в 1942 г. он стал директором школы и занимал эту должность до 1958 года включительно. И.П. был крестьянином по происхождению, ему были близки забота селян, не раз он поражал сноровкой в луговую пору. По отзывам коллег и учеников, И.П. был Учителем от бога. По его инициативе был заложен школьный сад и поныне радующий чаадаевцев. Под его руководством учащиеся посылали бойцам немудреные подарки. Он стал организатором и первый в районе ученической производственной бригады, слава о которой гремела по всей области. И. Павлович никому не рассказывал, что он поэт, об этом узнали позже. А тогда очень немногие знали, что И. Плащинский и Язеп Пуща одно и тоже лицо. В свободные от многих забот часы директор школы становился поэтом.

В школе действует районный литературный клуб «Алые паруса» (издают школьную газету «Школьная карусель»). Одна из экспозиций школьного музея «Жива народная память» посвящена Я. Пуще.

В октябре 1964 г. был заложен первый камень нового школьного здания. 22 января 1966 года в селе была построена новая школа, в которой обучалось свыше 600 учащихся из близлежащих деревень.

В 1975 году в школе усилиями учителя литературы Турпитько З.К. были открыты два зала школьного музея: Зал боевой славы и литературно-краеведческий.

В 2009 г. в школе было 112 учеников и 17 учителей.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Сведения о Чаадаевской церкви весьма скудны.

В Писцовых книгах Троицких вотчин за 1593-94 гг. о нем сообщается следующее: «в селе церковь Рождества Пречистые Богородиц строение монастырское и приходских людей, при церкви поп Павел Иванов, вдовый поп Димитрий Яковлев, пономарь Мартемьян и просвирница Соломонида да 3 кельи нищих, которые питаются от церкви Божией; в селе двор монастырский, двор коровей, 45 дворов крестьянских и 5 бобыльских, пашни монастырской «середние земли» 25 четв. в поле, крестьянской 325 четверт., перелогу и лесом поросло 46 четв., сена монастырского 200 копен и крестьянского 1200 копен, лесу непашенного на ½ версты в длину и ширину».

Из местной церковной летописи известно, что в самом начале XIX века в Чаадаеве была ветхая деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородиц. Эта церковь должна была существовать и в XVIII столетии.

В 1804 году вместо нее стали строить каменный храм; трапеза была освящена в 1807 году, а главный храм окончательно отстроен и освящен в 1814 году.

Престолов в этом храме два: главный храм окончательно отстроен и освящен в 1814 году.

Престолов в храме два: главный в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в трапезе теплой во имя препод. Сергия Радонежского. [1]

Утварью, ризницей, св. иконами и богослужебными книгами церковь была снабжена достаточно; чего-либо замечательного по своей древности или ценности в церкви не имелось. [1]

Причта по штату положено – священник и псаломщик. На содержание их получалось: от служб и требоисправлений и от пахотной земли до 500 руб. в год. Дома у членов причта собственные на церковной земле. [1]

Земли при церкви: усадебной 2 дес., пахотной 30 десят., сенокосной не было; плана и межевой книги на землю не имелось.

Приход состоял из одного села Чаадаева, в котором по клировым ведомостям числилось 286 дворов, 811 душ мужского пола и 992 жен., в том числе 23 души раскольников обоего пола. [1]

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Вид с северо-востока.

Церковь было перестроена в 1903 году.

В 1903 году скончался Тимофей Алексеевич Николаев (1863 – 1903) - противораскольнический миссионер.

Указом Св. Синода от 18 ноября 1903 года пенсия назначена заштатному псаломщику села Чаадаева, муромского уезда, Стефану Победоносцеву по 100 р. в год, с 9 сентября 1903 года, из муромского казначейства.

Псаломщик села Милинова, Судогодского уезда Николай Самсонов перемещен в село Чаадаево, 16 октября 1903 г.

Император по всеподданнейшему докладу Синодального Обер-Прокурора, согласно определению Святейшего Синода, в 6-й день мая 1903 г., соизволил удостоить награждения орденом св. Анны 3-й степени церкви села Чаадаева, священника Алексия Миртова.

Закрыта церковь в кон. 1930-х гг., венчания сломаны, использовалась как склад.

В 2000-х гг. возвращена верующим, приделы отремонтированы.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Бабье озеро - в двух верстах юго-восточнее с. Чаадаево Муромского р-на Владимирской обл. находится озеро Бабье, получившее название за то, что в старину сюда приходили рожать девки, нагулявшие ребенка.

Источники:

1. Добронравов, Василий Гаврилович. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии: [Вып. 4]: Меленковский, Муромский, Покровский и Судогодский уезды. - 1897. - 588, VIII c.

2. Археологическая карта России Владимирская область. Под редакцией Ю.А. Краснова. Москва. 1995.

3. http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/murom/m/48-1-0-2480